每年 6 月,全球多地会以骄傲月之名纪念平权运动、声援 LGBTQ + 群体,这一传统已成为社会共识的一部分。但在英国伦敦,骄傲月的纪念时间有着特殊的历史印记 ——1972 年 7 月 1 日,伦敦首次骄傲游行举行,因此当地的相关庆祝活动多集中在 7 月。近日,PlayStation UK 在社交媒体发文庆祝 7 月 5 日的伦敦骄傲游行,却意外点燃了游戏圈的争议。

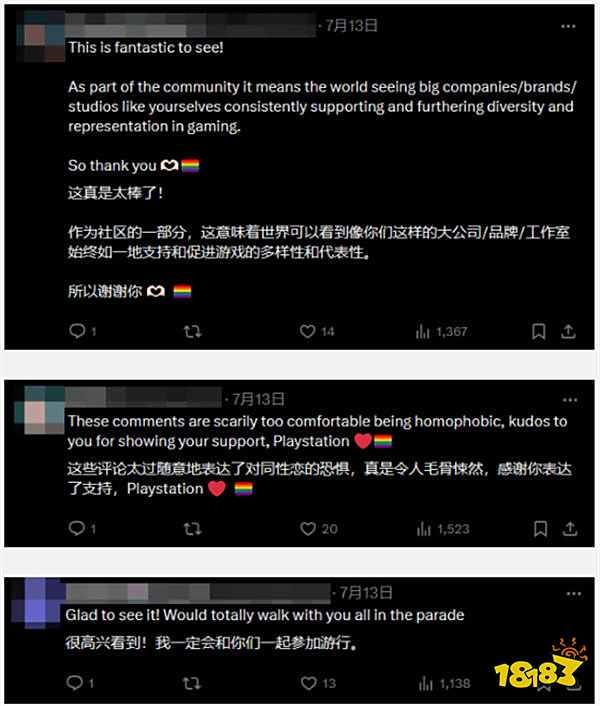

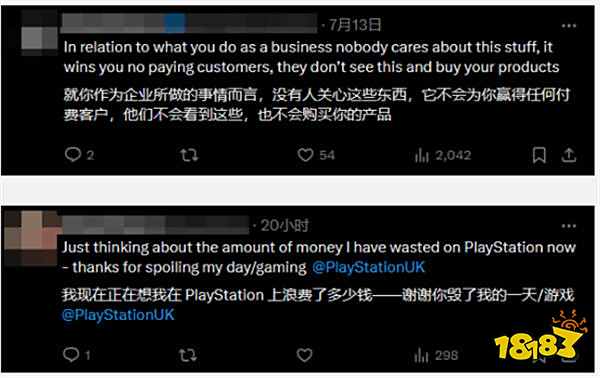

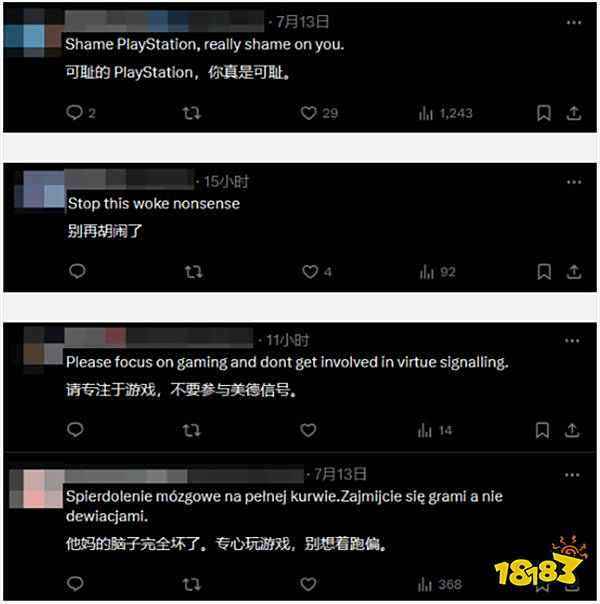

从事件本身来看,伦敦骄傲月的时间特殊性本可理解:对当地而言,7 月的庆祝是对历史的延续,而非 “错时蹭热度”。但评论区的反应却呈现一边倒的不满:有玩家较真 “6 月才是正经骄傲月,7 月没必要再搞”;更多声音直指 PlayStation UK “不务正业”,认为游戏厂商应专注于游戏开发与玩家体验,而非涉足社会议题;更有人用 “gaystation” 这类带贬义的称呼表达反感,甚至直言 “这就是我选 Xbox 的原因”。少量支持 LGBTQ + 群体的声音,在海量批评中显得微不足道。

无独有偶,老牌游戏媒体 GameSpot 同期发布的 “游戏中令人喜爱的 LGBTQ + 角色” 盘点推文,也遭到近百条负面评论围攻。两起事件指向同一个核心争议:游戏圈对 “政治正确” 的集体疲劳。

玩家的不满并非针对 LGBTQ + 群体本身,而是对厂商与媒体过度将社会议题 “游戏化” 的抵触。在不少玩家看来,游戏的核心价值在于玩法创新、叙事深度与玩家体验,当厂商频繁将社会热点作为营销工具 —— 无论是骄傲月、环保议题还是其他公共事件 —— 容易让人感觉 “初心偏移”:与其花精力在社交媒体上声援某一群体,不如打磨游戏补丁、优化服务器,或是推出玩家期待的新内容。

这种抵触背后,是游戏圈对 “流量优先” 的警惕。近年来,不少游戏厂商为追求话题度,将社会议题作为营销卖点,却忽视了游戏本身的质量。比如某大作上线前因 “性别平等” 宣传引发热议,实际游戏却因 bug 频发、剧情单薄被玩家差评;某厂商在骄傲月推出限定皮肤,却对玩家呼吁已久的角色平衡调整置之不理。长此以往,玩家自然会对 “借社会议题博眼球” 的行为产生逆反心理。

伦敦骄傲月的时间争议,更像是一个情绪爆发的导火索。玩家纠结 “7 月是否该庆祝”,本质上是质疑厂商 “是否在刻意制造话题”:若真心支持平权,为何不通过游戏内的包容设计(如多样化角色塑造、无偏见剧情)传递价值观,而非要在社交媒体上 “刷存在感”?正如部分玩家所言:“我不在乎主角是直是弯,只在乎他的技能是否流畅;我不反对骄傲月,只反对厂商用它来掩盖游戏做得烂的事实。”

GameSpot 盘点 LGBTQ + 角色被喷,同样折射出这种心态。玩家并非排斥游戏中的多元角色 ——《艾迪芬奇的记忆》《最后生还者 2》等作品中,LGBTQ + 角色因细腻的塑造收获广泛认可 —— 而是反感将角色标签化、工具化:当 “是否包含 LGBTQ + 角色” 成为衡量游戏 “政治正确” 的指标,而非基于叙事逻辑的自然呈现,玩家只会觉得这是对游戏创作的绑架。